Articolo di Antonio Floriani*

L’uso di droghe tra i giovani – in Italia e in generale in tutti i paesi con caratteristiche simili al nostro – è un fenomeno in crescita e nel contempo fortemente sottovalutato. Il mondo dei professionisti sta da tempo segnalando l’incremento preoccupante del consumo di sostanze, legali e non: alcol, cannabinoidi, cocaina e crack tra le sostanze tradizionali, oltre a un ritorno – dopo alcuni anni di deflessione dei consumi – della vecchia eroina; poi le oltre 700 molecole sintetiche che invadono il mercato delle droghe, tanto attraverso i comuni canali di spaccio (i pushers, la piazza) quanto e soprattutto attraverso la rete, il dark-web o il deep-web. A corredare questo panorama, come non bastasse, vi è l’uso disinvolto di psicofarmaci in associazione ad alcol o droghe, spesso attraverso la diversione d’uso (ovvero un reperimento per canali non ufficiali e quindi un’assunzione priva di prescrizione) e il misuso (modalità di assunzione diversa da quella prevista).

Sempre più raramente abbiamo a che fare con consumatori “tradizionali”, ma spesso con policonsumatori dove le sostanze utilizzate sono mediamente due o più, oltre all’alcol, sostanza tradizionalmente trasversale al consumo delle droghe propriamente dette. Il confronto tra i professionisti che si occupano a vari livelli di dipendenze (Ser.T., operatori di comunità, forze dell’ordine) oltre a confermare in modo unanime l’aumento dei consumi di sostanze tra i giovani, segnala un abbassamento dell’età media di inizio e una ridotta percezione dei rischi. I fenomeni di normalizzazione rispetto al consumo di sostanze ha favorito in modo preoccupante il dilagare, così come la disinformazione o peggio un’informazione pseudoscientifica sui danni derivanti dal loro consumo. La maggior parte dei giovani che si avvicinano al mondo delle sostanze si dicono ben informati e consapevoli degli effetti che ritengono essere assenti o del tutto reversibili, soprattutto se associati a un consumo che definiscono ingenuamente “attento” o “controllato”. Infatti, chiedendo agli sperimentatori quali sono gli effetti, essi tendono a citare con drammatica competenza l’elenco delle sintetiche: dalla ketamina alla shaboo, passando dal crystal-meth alla 2CB ed associando a ciascuna sostanza le caratteristiche salienti. Inoltre differenziano le differenti partite della stessa sostanza – o presunta tale! – indicandole come “buone” (in termini di riscontro degli effetti auspicati) oppure “scadenti” (correlando queste proprietà al tipo di taglio, piuttosto che alla qualità della sostanza), ciò a conferma dell’elevato numero di sperimentazioni del soggetto che gli permette tale pseudoanalisi.

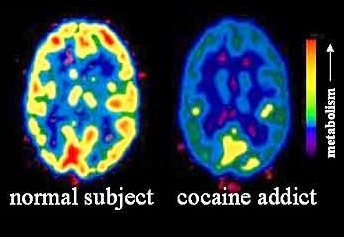

Pochi dei consumatori, però, sono a conoscenza dei danni che l’assunzione (non solo prolungata ma anche una tantum) determina sulle strutture cerebrali. Il fatto che l’effetto psicoattivo derivante dalla loro assunzione – e quindi la percezione di piacere che i consumatori ne ricavano – sia conseguenza di un’interazione con il sistema nervoso centrale da cui deriva un danno neuronale sembra essere argomento sconosciuto e che spiazza la maggior parte dei giovani consumatori. Solo in alcuni rari casi essi hanno consapevolezza che l’effetto psicoattivo deriva da uno stravolgimento a livello dei delicati equilibri neuronali, ma derubricano le conseguenze di questa interazione limitando alla fase di acuzie (ovvero all’arco di tempo strettamente legato alla percezione dell’effetto) le ricadute sul sistema nervoso centrale, disconoscendo di fatto i danni permanenti che ciò produce.

Le sostanze spacciate per una determinata droga contengono costantemente adulteranti tra i più diversi se non molecole completamente differenti da quelle per cui vengono vendute. Ciò succede a partire dai derivati della cannabis – hashish e marijuana – dove molto spesso l’idea che si tratti di una sostanza di origine vegetale viene favorita dal taglio con matrici vegetali non psicoattive (erbe comuni o resine inerti) mentre il principio psicoattivo – che viene “inserito” in laboratorio – è rappresentato da prodotti di sintesi, pura chimica, in grado di simulare gli effetti dell’equivalente di origine naturale.

I cannabinoidi sintetici (mescolati all’interno di matrici vegetali inerti) sono in grado di provocare intossicazioni già a bassissimi dosaggi (intorno ai 10 mg) e ciò significa che durante la preparazione clandestina di tali sostanze una differenza minima nell’inserimento delle molecole (per errore o in modo volontario) può dare origine a droghe ad elevatissima tossicità, con il rischio di effetti imprevedibili, fino alla morte improvvisa per infarto miocardico (vasocostrizione delle coronarie), passando da episodi psicotici acuti (con frequenti accessi al pronto soccorso) che rappresentano l’effetto di una compromissione – talora irreversibile – delle strutture cerebrali. Lo stesso avviene per la ketamina, potente anestetico utilizzato in veterinaria, oggi presente sul mercato delle droghe tra le sostanze maggiormente richieste.

Analogamente al fenomeno appena descritto per le droghe, sono apparse sul mercato confezioni di capsule o compresse vendute come benzodiazepine (le molecole dei più diffusi ansiolitici e sonniferi) prodotte per lo più nell’area asiatica. Esse contengono le sostanze più varie: benzodiazepine comuni; derivati benzodiazepinici non corrispondenti ai farmaci commercializzati; a volte molecole che nulla hanno a che fare con le benzodiazepine e i cui effetti possono essere pericolosissimi, in parte ancora sconosciuti.

* Antonio Floriani è medico psicoterapeuta, criminologo, Direttore del Centro LiberaMente di Genova. Esperto in dipendenze e comportamenti d’abuso, lavora da molti anni, a diversi livelli, nel settore. Per informazioni o per fissare un appuntamento, contattate il Centro LiberaMente ai recapiti che trovate cliccando qui o scrivete all’indirizzo antonio.floriani@centroliberamente.com