Articolo di Antonio Floriani*

Ero indeciso se intitolare questo articolo “L’insostenibile leggerezza del bere…” con sottotitolo “…quando nella vita si è sviluppato il cocainismo “. Sarebbe stato un titolo a maggiore effetto, ma sicuramente chi inciamperà in questo articolo non è alla ricerca di scoop sensazionali quanto piuttosto sta cercando spiegazioni a un fenomeno apparentemente inspiegabile, irrazionale, come spesso appare tutto ciò che è correlato al mondo delle droghe e delle dipendenze in generale.

Ero indeciso se intitolare questo articolo “L’insostenibile leggerezza del bere…” con sottotitolo “…quando nella vita si è sviluppato il cocainismo “. Sarebbe stato un titolo a maggiore effetto, ma sicuramente chi inciamperà in questo articolo non è alla ricerca di scoop sensazionali quanto piuttosto sta cercando spiegazioni a un fenomeno apparentemente inspiegabile, irrazionale, come spesso appare tutto ciò che è correlato al mondo delle droghe e delle dipendenze in generale.Partiamo il nostro viaggio ponendoci alcune domande. Come mai l’alcol risulta essere per la maggior parte delle persone un qualcosa di piacevole e il cui uso, occasionale o abituale, non comporta nel contempo ricadute importanti – in termini clinici, sociali, lavorativi, familiari, economici, legali – mentre altre persone sviluppano – in tempi più o meno lunghi – una modalità del bere quantomeno problematica se non una vera e propria forma di alcolismo cronico? Come mai le persone che hanno avuto in passato una storia “pesante” con l’alcol o che hanno conosciuto le droghe (tanto da determinare la condizione di tossicodipendenza) non possono permettersi il cosiddetto bere sociale o bere moderato se non accettando il rischio – elevato – di una ricaduta, presto o tardi, nel consumo patologico di alcol e droghe? Come è possibile che si verifichi la ricaduta in una nuova fase di dipendenza attiva anche quando sembrava apparentemente impossibile e del tutto scongiurata dal soggetto stesso? Come può esistere una ricaduta nell’etilismo attivo o nel consumo problematico di droghe, dopo anni di astensione volontaria da queste sostanze anche in quei soggetti, realmente motivati, che “non avrebbero mai voluto che ciò accadesse“? Perché esiste un’associazione così frequente tra l’uso di droghe e alcol in coloro che hanno sviluppato una dipendenza, tanto da potersi definire un automatismo ovvero indipendente dalla volontà del soggetto? Come mai questi soggetti, giunti a un certo punto del proprio percorso, non appaiono più in grado di autodeterminare le proprie scelte di riduzione o sospensione dell’uso di tali sostanze, ma tutt’al più alternano il consumo dell’una o dell’altra piuttosto che sostituendole l’una con l’altra? E come mai, infine, esiste un effetto trigger tra l’uso di alcol – anche occasionale – e la progressiva riattivazione del craving (per l’appunto non sempre immediata e non sempre percepita consapevolmente come desiderio della sostanza) con successiva inaspettata ricaduta nel cocainismo attivo? Come mai ciò succede anche – e soprattutto – in coloro che nel passato avevano instaurato una dipendenza da cocaina o crack pur trovandosi da tempo astinenti dall’uso di sostanze ovvero in remissione protratta rispetto alla propria tossicodipendenza?

Ho conosciuto molte persone nella mia vita professionale, molti pazienti con esperienze diversissime nel manifestare la propria dipendenza da sostanze – sviluppata da giovani, da meno giovani, in molti anni o in brevissimo tempo – ma accomunati da un elemento del fenomeno: la ricaduta. Sto parlando di tutti coloro che sono arrivati ad usare sostanze in modo problematico, inteso come un consumo devastante e incompatibile – dichiarato come tale solo dopo anni – in grado di portar via affetti, salute, lavoro, denaro, dignità e con ricadute in ogni ambito della propria esistenza. Un qualcosa di così potente e così irrazionale che difficilmente chi non c’è passato – e a volte anche chi l’ha vissuto sulla propria pelle – può comprendere. Persone che dopo aver ricostruito (talvolta costruito) una vita finalmente libera dall’uso di sostanze, sono rovinosamente ricadute nel baratro di una dipendenza attiva e ancora più devastante rispetto al passato.

La dipendenza è una malattia strana, che ha spesso diviso anche la comunità scientifica nello spiegarne l’eziopatogenesi o ancor più nell’approccio dei trattamenti. Per tale ragione questa definizione risulta scomoda ad alcuni per via delle sue caratteristiche non solo stigmatizzanti ma soprattutto uniche e talvolta incomprensibili non tanto alla medicina quanto piuttosto alla logica umana.

Ho conosciuto pazienti che hanno compreso cosa gli era accaduto – ovvero di aver sviluppato una dipendenza – senza mai aver pensato, prima di arrivare a tale consapevolezza, che ciò potesse capitare anche a loro. Qualcuno l’ha riconosciuta sin da subito, altri hanno impiegato anni a comprenderla, ad ammetterla, ad accettare di aver sviluppato una malattia che a un certo punto scopri, senza averla voluta, come un cancro che si è sviluppato silente senza segni premonitori, sintomi eclatanti, o che comprendi aver sviluppato come un’allergia per un alimento che ti piaceva – e che continua a piacerti – ma che da un certo momento in poi della tua vita ti fa star male, ti distrugge, o ti porta alla morte.

Ma nonostante l’esperienza vissuta in prima persona, molti di loro hanno reiterato gli errori del passato e anche dopo disintossicazioni e lunghi periodi drug-free, hanno rimesso in atto le dinamiche di sempre, proponendone una chiave di lettura diversa atta a legittimare gli stessi comportamenti di cui si erano resi protagonisti nel passato, col tentativo di una vana quanto pericolosissima razionalizzazione, andando così incontro a nuove e ricorrenti ricadute nel consumo di sostanze.

Ho conosciuto pazienti che, molto giovani, una volta compreso il grosso inganno che c’era dietro alle sostanze di cui facevano uso e consapevoli della dipendenza che avevano sviluppato, si sono umilmente arresi, hanno chiesto aiuto, hanno messo in atto le strategie utili – ma soprattutto necessarie – a staccarsi dapprima dalla sostanza e poi ad evitare che questa rientrasse nella propria vita con una nuova ricaduta. Ad alcuni è bastato un primo giro, ad altri è stato necessario ricadere, ferirsi nuovamente (e più di prima!), perdere più di quanto avessero già perso in precedenza e scoprire che ad ogni ricaduta la droga prende sempre più potere e distrugge sempre di più. Ad alcuni non è bastato un secondo, un terzo, un ennesimo giro per ammettere la propria impotenza di fronte alla droga e per accettare che alcune scelte impopolari – quella di non bere alcol, ad esempio – erano necessarie per ridurre quel rischio, già di per sé alto, di trovarsi nuovamente a bagno, di finirci inesorabilmente sotto per l’ennesima volta.

Ho conosciuto pazienti che hanno accettato che la malattia continuasse a distruggere loro stessi e le vite intorno a loro, consapevoli che sarebbe andata così e che quella fosse la vita che avevano “scelto”. Del resto non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire e nonostante i vari tentativi di poter stimolare anche in queste persone una qualche volontà di cambiamento, di fronte ad alcuni di loro ci siamo arresi e abbiamo lasciato che fosse il destino a determinare il loro futuro. Per alcuni di loro la carcerazione è stata la prima e unica occasione per conoscere un periodo libero dalla sostanza dal momento in cui avevano iniziato a usare droghe; così hanno scoperto come si vive da lucidi, hanno iniziato a provare emozioni, stati d’animo – a volte sgradevoli – che prova solo chi è pulito. Alcuni hanno apprezzato la sobrietà ed hanno imparato a governare le proprie emozioni, altri sono tornati ad annebbiarle riprendendo il consumo di sostanze.

Per quei pazienti che hanno manifestato una – più o meno forte – volontà di cambiamento, ci siamo dedicati con impegno, professionalità, con l’anima e spesso anche con il cuore, perché chi ha scelto questa professione l’ha fatto per passione e forse, in parte, anche per vocazione. Perché le loro vite e quelle delle loro famiglie potessero migliorare e perché la tanto auspicata serenità o addirittura felicità potesse prima o poi sopraggiungere anche nelle loro vite. Per questi pazienti abbiamo messo in campo tutte le energie professionali ed umane affinché non solo potessero abbandonare le sostanze, ma soprattutto perché non ricadessero, prima o poi, nel loro consumo. Con alcuni di loro ha funzionato e sta continuando a funzionare mentre leggete questo articolo, per altri è stata (o sarà stata) solo una delle tante più o meno brevi, più o meno lunghe pause della propria tossicodipendenza attiva. Del resto anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito questa malattia come cronica e ad andamento recidivante, proprio per il continuo alternarsi di fasi drug-free di remissione dall’uso, più o meno protratte nel tempo, a fasi attive di utilizzo di droga sempre precedute da una “accidentale” ricaduta.

Ciò che è certo, pur nel rispetto delle variabili personali, è che coloro che nella propria vita hanno sviluppato una dipendenza nei confronti di una o più sostanze sono esposti al rischio di ricaduta, variabile sì nel tempo, ma altrettanto direttamente correlato al bilanciamento tra fattori protettivi e fattori di rischio ai quali il soggetto si espone o viene naturalmente sottoposto dagli eventi (intesi come life events).

Il paziente tossicodipendente, una volta disintossicato e raggiunto uno stato drug-free (non sempre percepito come gradevole dal soggetto) va preparato ad affrontare una vita senza le sostanze – in termini psicologici e comportamentali – ma soprattutto, una volta stabilizzatosi in questa nuova vita, aiutato nel comprendere come la malattia dormiente non vada mai risvegliata, ovvero come, anche se vecchia di anni, la dipendenza attiva possa sempre tornare a manifestarsi quando meno te lo aspetti, quando non avresti mai voluto, quando – almeno apparentemente – non te l’eri andata a cercare. Credo che questa sia la più grossa sfida che gli operatori delle dipendenze, i Servizi, le comunità terapeutiche devono affrontare una volta liberati i propri pazienti dalla dipendenza attiva, una volta rinati a nuova vita.

Spiegare a chi ha avuto problemi con le sostanze che è necessario mantenere alta la guardia su determinate questioni, notoriamente e costantemente determinanti le ricadute anche a distanza di anni, è una scelta coraggiosa che spesso espone il paziente al rischio di drop-out (inducendone una inconsapevole ma strategica fuga) e l’operatore al rischio di rendersi non solo impopolare agli occhi di questi soggetti (ormai sono fuori dal problema, la tossicodipendenza fa parte del mio passato) ma anche sgradevole nella relazione agli occhi del paziente (non ha fiducia in me, non vede la mia buona volontà, non crede nel mio cambiamento).

A far la differenza tra paziente e paziente è spesso il grado di presunzione, ovvero di umiltà, con cui essi possono accettare o respingere questo invito a non abbassare la guardia.

Ci sono pazienti che sono ricaduti dopo due, cinque, dieci anni che non usavano più sostanze, lunghi periodi di astensione completa dall’uso di droghe; a un certo punto del loro percorso hanno percepito quella vecchia vita talmente distante da non dover più temere che qualcosa potesse minare la propria stabilità, risvegliando la malattia dormiente e facendoli ripiombare in una dipendenza più attiva e devastante che mai.

Per questo, in coloro che hanno sviluppato nel passato una qualsivoglia forma di cocainismo, l’utilizzo di alcol risulta uno degli elementi maggiormente slatentizzanti la dipendenza attiva; alcol utilizzato – quanto meno all’inizio – in maniera più o meno sporadica, più o meno occasionale, più o meno circostanziata. Non si tratta di demonizzare l’alcol, ma si tratta di essere oggettivi rispetto alle persone – e soprattutto nel rispetto delle persone – che hanno conosciuto nella loro vita sostanze come la cocaina e il crack sviluppando il cosiddetto cocainismo. Il bere moderato, il bere sociale, il bere occasionale – a tutti noto e ben diffuso nelle nostre società – non vale e non può valere per queste persone.

Sebbene non sia possibile generalizzare le risposte dei pazienti cocainomani nel loro rapporto con l’alcol (esistono addirittura soggetti cocainomani che sia durante le fasi di consumo attivo, sia durante i periodi di remissione protratta non consumano minimamente alcol e si definiscono “astemi”), è pur vero che i meccanismi trigger vengono costantemente confermati in tutti quei pazienti che hanno consumato alcol durante le loro fasi di cocainismo attivo, fosse stato con funzione di modulatore degli effetti della cocaina, fosse stato in alternativa alla sostanza. Infatti la proprietà subdola dell’alcol consistente nel non determinare, generalmente, un immediato craving nel paziente cocainomane in remissione protratta, ma piuttosto nel riaccendere in modo lento, progressivo e silente il richiamo alla sostanza, incentiva la persona a sviluppare inconsapevolmente una progressiva tolleranza al cosiddetto bere moderato (non solo in termini farmacologici e neurobiochimici, ma soprattutto psicologici) facendo sì che il soggetto si illuda di aver raggiunto quella tanto auspicata capacità nel gestire l’alcol “come fanno tutti“. Questa legittimazione è ancor più forte quando vengono conferite al proprio nuovo modo di bere caratteristiche di occasionalità, giustificate dal contesto ricreativo in cui è avvenuto il consumo, dalle circostanze lontane dai contesti in cui nel passato veniva consumata la cocaina o il crack, dalla modalità contenuta e fintamente “gestita” del bere. È proprio in forza di questa percezione – tanto reale all’inizio, quanto illusoria nel suo perdurare – che si determinano più frequentemente le ricadute nell’uso di cocaina. Ancor più rapidamente – e pericolosamente – ciò succede quando l’utilizzo anche moderato di alcol non viene più percepito da parte del soggetto come un comportamento a rischio a conferma del venir meno ai limiti precedentemente autoimposti, ovvero il “lasciar andare” i famosi paletti necessari a chi ha questo tipo di vissuti.

Sappiamo bene come ciascun essere umano vada incontro nella propria vita a periodi di maggiore stress, rabbia, paura, sconforto, confusione o vero e proprio caos emotivo (scelte personali, lavorative, familiari, perdite, separazioni, scoperte, crisi economiche); è in tali momenti – in cui la volontà del soggetto ovvero la propria capacità decisionale risulta essere fortemente compromessa – che l’alcol può ritornare in modo patologico nella vita di queste persone dirompendo come sostanza modulatrice dei propri stati d’animo più sgradevoli, con un uso falsamente autolegittimato dal fatto che esso è il danno minore. Il ritorno dell’alcol con queste modalità drogastiche (ad abbuffata, a fasi alterne, riempitivo emozionale, sostitutivo della sostanza, alternato all’uso di cocaina o crack) è favorito dal precedente periodo di luna di miele in cui l’alcol appariva “gestibile”. Ciò al pari di ciò che avviene nella fase di iniziazione all’uso di droga che sfocia successivamente nel consumo abituale e quindi nella dipendenza.

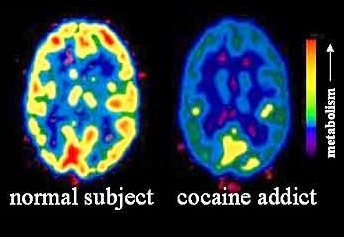

A questo punto la soglia di percezione dei rischi è già stata abbassata dal precedente periodo di uso occasionale o uso moderato di alcol in quanto, nel frattempo, i neuroni che ne erano rimasti astinenti per anni, hanno riconosciuto la molecola riattivando il sistema gabaergico riprendendo a funzionare – o meglio a disfunzionare – come quando nel passato l’alcol era presente assieme alla cocaina (cocaetilene) per modularne gli effetti (downer). La “memoria alcolica” viene così riattivata a livello mesolimbico dove la cortocircuitazione con il sistema dopaminergico (non a caso lo stesso attivato dalla cocaina e da molte altre droghe stimolanti) determina inaspettati quanto incontrollabili pensieri che richiamano la sostanza sino all’instaurarsi di un vero e proprio craving con ricaduta nell’uso della droga.

Non è certo una birra bevuta con gli amici a determinare la ricaduta; non sono il brindisi a una festa o l’aperitivo per festeggiare un anniversario, il calice di vino in occasione di una cena col proprio partner, un amaro offerto a fine del pasto a determinare la ricaduta in modo assoluto, ma è piuttosto la falsa illusione che nel tempo ne deriva e che va via via aumentando – ovvero di potersi ormai permettere un occasionale consumo di alcol – che rinforza progressivamente e inconsapevolmente l’idea di aver raggiunto la capacità di poter gestire il proprio bere attraverso un’assunzione moderata, occasionale e circostanziata di alcol senza che ciò abbia determinato una immediata ricaduta.

La ricaduta nell’uso di droghe (cocaina e crack in primis) per il paziente in remissione protratta non è una certezza assoluta per chi accetta che vi sia l’alcol nella propria vita (i fattori protettivi, quando presenti, possono bilanciare in parte i fattori di rischio a cui il soggetto si espone), ma la probabilità di una ricaduta aumenta esponenzialmente ad ogni situazione a cui egli si espone o semplicemente ad ogni evento che involontariamente gli può capitare e che però, quando così, molto spesso, prima o poi inaspettatamente capita.

.

* Antonio Floriani è medico psicoterapeuta, criminologo, Direttore del Centro LiberaMente di Genova. Esperto in dipendenze e comportamenti d’abuso, lavora da molti anni, a diversi livelli, nel settore. Per informazioni o per fissare un appuntamento, contattate il Centro LiberaMente ai recapiti che trovate cliccando qui o scrivete all’indirizzo antonio.floriani@centroliberamente.com